周末青简 | 博士学位只是“开题”,未来将是漫长的“答辩”

编者按

王晓是第三期“青衿” 案例精研活动的分享人。她从校园到法院,经历了从“纸上谈法”到“案中悟法”的蜕变,她认识到再深厚的学术积淀,都需在司法实践的熔炉中反复淬炼;再前沿的法学理论,终要在审判一线接受检验。博士学位只是法律职业的起点,而司法实践才是长期挑战;每一次庭审、每一份文书、每一个案件,都是需要用心书写的“答辩现场”。

深挖案例规则价值 强化司法引领作用

进法院工作前,我曾有过一段高校教学经历,学习和工作始终是围绕理论展开的。那时的我,对法律的理解还停留在书本和理论层面,对法律在现实社会中的应用和影响,认识还不深切。直到进入省法院,我才意识到理论与实践之间的鸿沟。在这里,法律是活生生的,每一个案件背后都有着复杂的人性和社会现实。法律条文只是解决问题的工具,而如何运用这些工具,则需要法官的智慧和经验。正是这份从实践中淬炼出的深刻认知,成为了我投入案例编写工作的动力。在案例编写中,我意识到案例绝非简单的案情复述或法条堆砌,而是对文书中潜藏的司法技艺的精准呈现,是在总结过去,更是在塑造以“类案同判”为核心的法律适用蓝图。

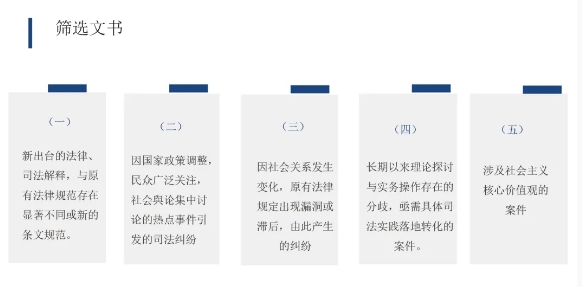

选案:锁定四类关键案件

一是新法适用案件。将新法适用类型的案件筛选出来并提炼总结,不仅能够指引当事人适应新的行为规范,而且能够引导法官在适用新法时更加从容不迫。如海事纠纷区际管辖冲突案因适用2024年《民事诉讼法》新增的“不方便法院原则”,成功入选最高人民法院海事审判典型案例,可见新法运用是案例“加分项”。

二是民生热点案件。国家政策调整、民众关切及社会舆论聚焦的热点事件,是极具价值的案例素材。如离婚财产分割、工伤保险赔付等涉众型民生纠纷,因直接关系群众切身利益,天然具备高关注度。此外,还需关注各审判领域的热点案件。如海事审判中的内河船员工伤问题,全国100余万内河船员构成庞大且关键的社会群体,其权益保障直接影响内河航运经济乃至长江经济带建设成效,此类案件的示范引领作用尤为突出。

三是填补法律漏洞案件。当司法机关通过对大量案例的系统性总结与提炼,清晰地揭示出现行法律框架已无力有效解决某一类普遍性问题时,便构成了启动立法程序、创设或修改规则的直接动因。这种类型的案例清晰地展现了司法裁判对立法活动的实证支撑与推动作用。因此,面对诸如《海商法》不适用于内河运输、“两规”(《国内水路货物运输规则》《港口货物作业规则》)废止所导致的内河纠纷法律空白,运用法律原则填补漏洞的案件就极具示范价值。

四是有争议的案件。以我庭审理的一起涉外纠纷为例,案件中外币利息的计算标准长期困扰着各级法院。我们在审理过程中敏锐地抓住这一普遍性难题,通过审委会讨论后向最高人民法院请示。最高人民法院经调研,确认该问题在全国范围内具有普遍指导意义,及时作出批复予以明确。我庭也根据该批复积极将此案例编报入库。

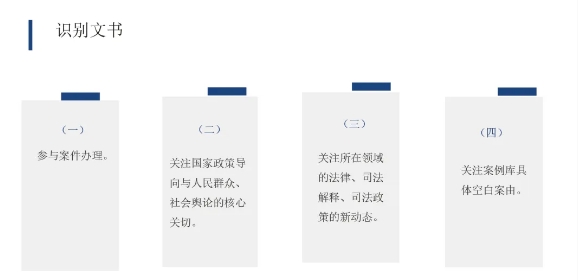

识案:深刻认识案例背后的规则价值

一是深度参与案件全流程。由于缺乏案件亲历性,非承办人员在编写案例时往往面临认知局限。对此,我们要全面梳理案件材料,系统阅卷,准确把握案件事实脉络,厘清当事人争议焦点,并重点关注法官的裁判思路和司法回应。还要定期与承办法官、合议庭成员进行交流,探究案件审理过程中的裁判思路轨迹。这种交流不能仅局限于结论性意见,更要关注裁判者的心证历程。就我而言,每次参与案件,总会有意地从法官的角度去审视当事人的诉辩主张,进而形成自己的判断。

二是紧扣政策与社会关切。好的案例,往往承载着经济社会发展政策的实施和社会关切的回应,可以在裁判文书之外讲清楚法律条文以外更多的“理”和“情”。因此,编撰案例的过程中,不仅要吃透案情和法律依据,还要紧扣政策部署和社会关切。我习惯关注学习党中央决策部署,关注劳动者权益保护、老年人赡养等方面的政策文件,遇到相关的具体案例时,总会深入了解一下背后的立法初衷、政策出台背景、社会关注点,这样才能全方位认识一个案例。

三是关注所在领域的法律动态及学术理论成果。案例是动态的知识载体,关注法律动态可以更加精准地理解裁判规则背后的理论基础,最新的学术成果还可作为法律解释方法为案例撰写提供技术支撑。如依托中欧班列产生的铁路运单作为一种创新型单证,能否参照海运提单,具有物权凭证属性,实践中一直争论不断,参照有关学术理论成果进行理解,不仅有助于厘清个案裁判思路,还为有关类案裁判规则的提炼提供了理论依据。

写案:以简洁笔触呈现实务价值

一是勤于积累素材。作为法官助理,我很热爱案例编写工作,因为这能让我深度参与案件审理的全过程。这一过程不仅便于系统记录办案心得与体会,更能促成对法律问题的主动认知与思维闭环。比如,在处理“水上作业责任判定必须充分考虑船员特殊作业环境”这类实务问题时,这些源自审判实践的经验总结,为后续的案例分析与规则提炼提供了具象支撑。

二是善于借力。仅凭一个人的力量,很难在案例编写工作中出成效,我在案例工作方面取得的成绩,实际上是全庭干警协力合作的结果。在案件办理过程中,我们会对具有培育潜力的案件进行甄选,并实施全流程培育机制。从立案启动、庭审推进到文书撰写均实施跟踪式指导与精细化质量管控。进入案例编写阶段后,与承办法官甚至合议庭的深度沟通至关重要。针对新型、疑难案件,我们还会积极向资深法官、兄弟法院咨询请教,并借助外部智力资源,征询专家学者建议,着力突显案例的裁判要旨及其社会价值。

三是破除完美主义,先完成再完善。完成比完美重要,先构建框架再逐步细化修改。每个案例的编写,都是参与社会治理的一块基石,只要持续积累与完善,终将铺就通往目标的道路。案例虽然微小,但每个案例都可能推动行业规范变革、引导规则建立,甚至可能如首例“铁路提单物权纠纷案”那样,成为推动《可转让货物单证公约》起草的契机。