周末青简|司法案例的感染力,往往源于对人性温度的精准捕捉

编者按

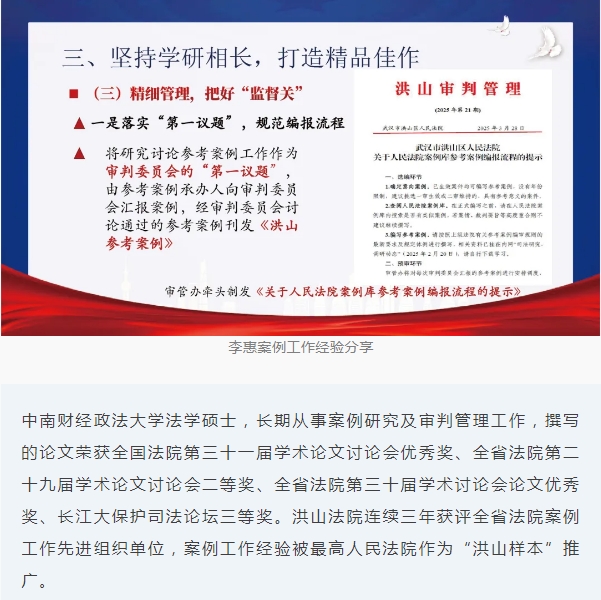

李惠是第二期“青衿”案例精研活动的分享人,作为武汉市洪山区法院审管办的副主任,她注重发挥大家的聪明才智,以老带新,集智攻关,共同做好案例工作,推动该院案例工作立于全省法院前列。

从“个案智慧”到“法治星火”

案例工作的价值追寻

裁判文书是司法公正的最终载体,而案例工作则是司法智慧的传承纽带。每当结案铃声响起,我的思绪总会飘向那些尚未讲完的故事。那些躺在卷宗里的细节,或许就是未来裁判规则的种子。

犹记得初涉案例工作时,我时常陷入迷茫:如何从庞杂事实中抽丝剥茧,如何让裁判文书化作鲜活的养分,让这些个案的智慧成为照亮他人前路的星光?

在6年的工作摸索中,我逐渐领悟到案例工作的价值——它是司法者回应时代命题的法治实践,更是法官将个案智慧升华为类案规则的思维跃迁。

从“裁判白纸”到“法治图谱”:

我的案例方法论

什么样的案件值得书写?如何编写好的案例?我的案例方法论是坚持“三个导向”:

坚持问题导向。聚焦法律适用争议大、裁判尺度不统一的疑难案件,注重在专业法官会议、审判委员会及发改案件评查中发掘重点案件。在查阅发改案件时,我在某票据纠纷案中发现,电子票据迅猛发展催生了“长期提示付款待签收”等新型争议,法院因对“被拒绝付款”标准的认识分歧导致裁判结果迥异。通过类案检索,我对实践中“视为拒付”情形进行系统归纳并对该案进行深入分析,该篇案例分析最终入选《中国法院2022年度案例》和《中国法院年度案例集成丛书》。我深刻体会到,真正的典型案例往往出自存在观点分歧的案件。

坚持创新导向。关注新业态、新领域、新动向中的典型案件,既突出裁判规则的创新性,又凸显社会效果的示范性。“邱某与董某居住权执行案”凸显了丧偶独居老人的居住权益与民法典居住权登记制度的冲突,这也是民法典实施后的司法实践难题。我们对该案进行重点挖掘,在撰写该案例时,既阐述灵活执行保障申请执行人居住权益的裁判规则,又强调引导当事人尊重法院判决、推动民法典居住权新规实施的示范意义,推动该案入选人民法院贯彻实施民法典首批典型案例。该案例让我恍然明白:好的案例一定要回应时代课题,捕捉字里行间那些“会说话的细节”。

坚持社会导向。优选具有普法价值、能够弘扬社会主义核心价值观的案例,通过法理阐释、情理交融揭示案件的社会价值。案例编写并非简单地对裁判文书进行粘贴和删改,而是要对原始案例进行深入剖析甚至重新解构,阐释案件背后的社会问题、利益冲突和价值取向。在撰写某祭奠权纠纷案法官后语时,我刻意规避法言法语,转而用“一纸判决如何守护家的温度”作为切入点,站在改善关系、修复亲情的角度,探讨传统伦理与现代法治的调和之道,深入阐述了精神损害赔偿金额背后的司法考量。这个案例让我体悟到:司法案例的感染力,往往源于对人性温度的精准捕捉。

从“单兵作战”到“众智成城”:

我的组织方法论

案例工作从来不是独行侠的冒险,而是集体智慧的交响。作为案例工作的组织者,我始终坚信:一个人的才华或许能点亮星星之火,但一群人的智慧方能形成燎原之势。

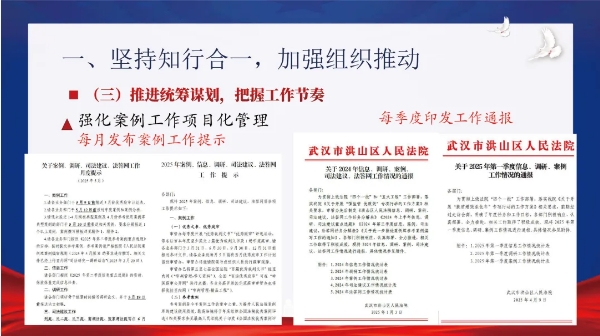

制度是案例工作的基石。在案例组织工作中,我们建立案例工作责任体系,构建院长挂帅、分管院领导督办、审管办统筹、业务庭落实的责任矩阵。建立案例研判长效机制,将研究讨论参考案例工作作为审判委员会“第一议题”,累计研判参考案例40余件。建立案例项目化管理模式,制定年度任务分解表,实行“月提示、季通报、年考核”,形成“年初有部署、年中有落实、年末有总结”的闭环管理体系。

人才是案例工作的核心。我们推动建立“三阶培养体系”:通过“雏鹰计划”夯实青年干警的案例基础,借助“飞鹰行动”锻造骨干法官的提炼能力,依托“雄鹰工程”发挥资深法官的传帮带作用。年轻干警通过案例打磨成长为审判骨干,在师傅手把手教导下破茧成蝶。

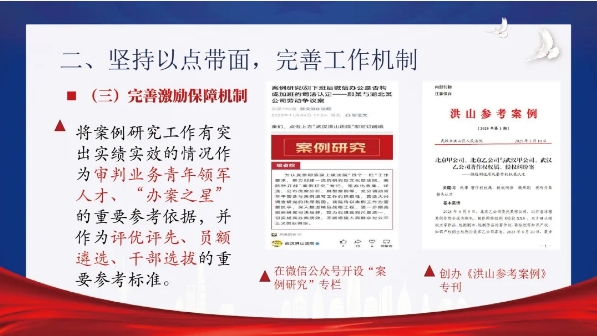

机制是案例工作的保障。我们创新“双月报送?动态孵化”机制,建立案例资源库,对有培育潜力的案件实行“一对一”跟踪。创新成果转化机制,创办《洪山参考案例》专刊,组织修改刊发优秀案例15期,其中2案入选人民法院案例库。创新案例研讨机制,在常态化的案例座谈会上,看着年轻干警从最初的畏难到如今的侃侃而谈,仿佛看到法治火种在代际传递。

从“职业选择”到“信仰坚守”:

我的法治感悟

回望6年案例工作经历,案例编写和组织过程中的点滴,早已凝结成独特的法治印记。

案例是司法的温度计。法治的温度就藏在每个细微的权利保护中。在发掘培育“王某申请人身安全保护令案”中,从这起普通的家事纠纷中发现保护弱势群体的司法价值,该案入选人民法院反家庭暴力典型案例和人民法院案例库。

写作是最好的修行。时常翻阅案例、收集案例、撰写案例已成为我的工作习惯,在编写案例的过程中,我逐渐养成了“穿透式思维”,即透过个案表象追问裁判规则,透过规则变迁洞察法治趋势。这种思维训练,也让我撰写的裁判文书逻辑更严密、说理更透彻。

法治需要接力奔跑。在指导年轻法官助理编写案例时,我经常提醒他们,不要急于写出惊世骇俗的案例,先学会把平凡案件写出法治光芒。这是我对“工匠精神”的理解——在日复一日地打磨中,在不断地写作训练和修改完善中,让个案的法治星火渐成燎原之势。

6年案例工作经历,使我愈发坚信:每个案例都是法治星空中的一颗星辰。

当我们以匠人之心雕琢案例时,不仅是在记录司法进程,更是在参与法治文明的塑造。那些伏案思考的时光,那些反复推敲的段落,终将在未来某天成为指引迷途者的北斗,成为丈量公正的标尺。而这,正是案例工作者最大的幸福。